Un volante, dos espejos, tres pedales, cuatro ruedas. La palanca de cambios. No sé mucho más de autos que lo que está a la vista. Tengo registro de conducir al día, lo renuevo rigurosamente, pero nunca manejé. Miento: una vez que me otorgaron la licencia –con un teórico diez puntos y una rotonda marcha atrás algo fallida–, conduje una tarde por Virrey Avilés, en Belgrano, una calle que a pesar de su angostura se hace doble mano, con autos estacionados de ambos lados. Pavorosos comentarios desde el asiento del acompañante y el trasero me dieron la pauta de que debía parar. Yo misma concluí, más tarde, que no era para mí –suelo decirlo de este modo: “manejar no es para mí”–. Por eso, quien me conoce no esperaría que vaya a sentarme a escribir con el corazón en la mano sobre un libro titulado Estoy enamorado de mi auto, que acaba de publicarse. Digo más: esperaba con ansias este momento, desde que supe que Fernando García trabajaba en unas memorias sobre su padre que –seguro que sí– encontrarán eco en cientos de historias familiares de sus lectores.

Estoy enamorado de mi auto: una relación íntima y pasional

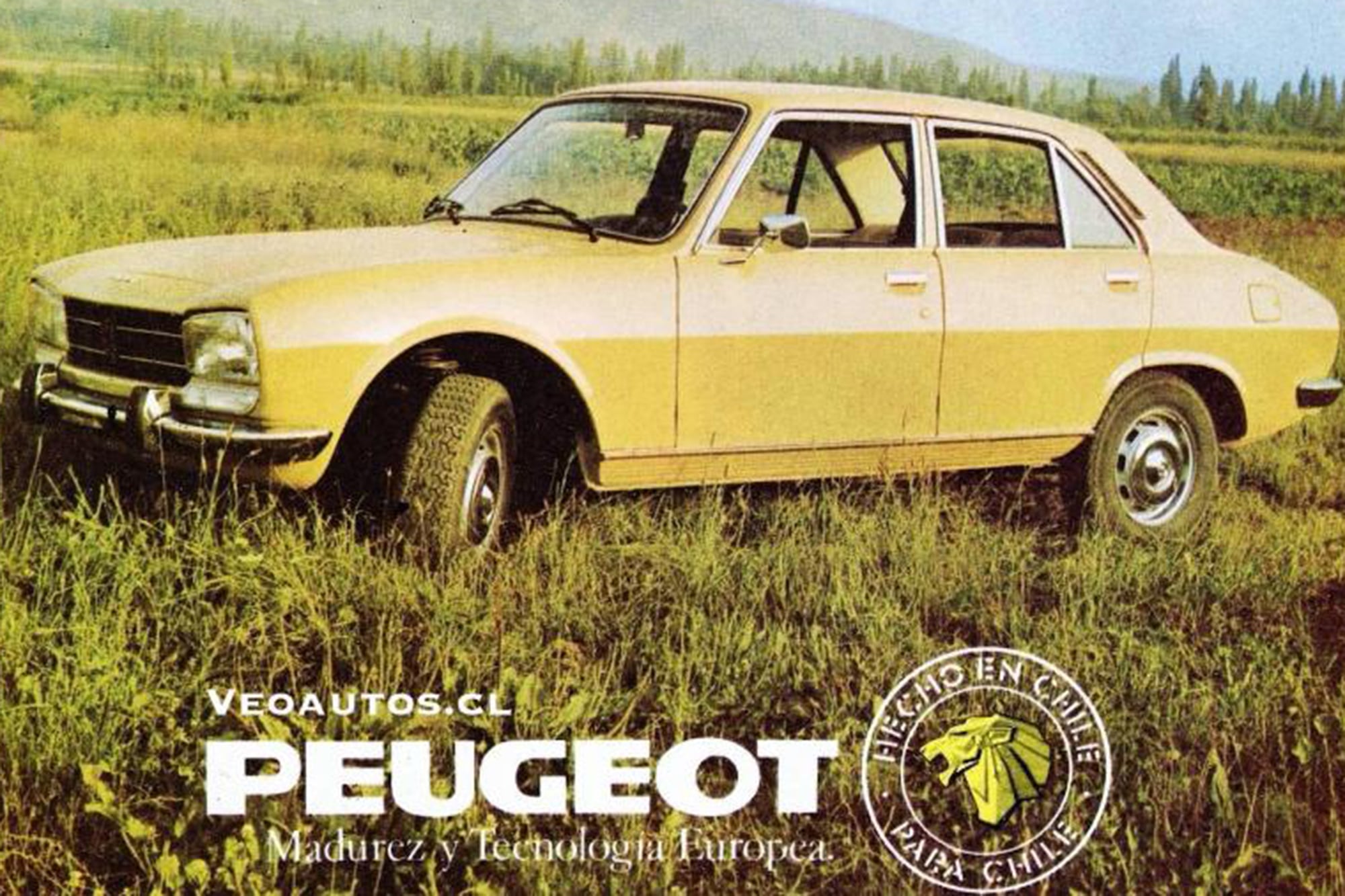

El primer recuerdo que tengo del auto de mi papá, un Peugeot 504, es el color: “maíz”. Se crispaba si alguien no sabía advertir la sutileza de la tonalidad y lo reducía a un primario “amarillo”. En el Peugeot fuimos una vez a Porto Alegre, con la abuela y la tía Papita atrás, mi mamá de copiloto y él, al volante, of course (mi hermano viajaba en un VW1500, con unos amigos de la familia). Era 1981. Nada de “AC”, con suerte se ponía la ventilación. El hecho de que el coche no fuera gris, blanco, negro o azul, es decir, esa cierta extravagancia cromática que aseguraba un instantáneo llamado de atención, me daba, primero, vergüenza, y luego, culpa (porque él se sentía orgulloso de que fuera “maíz”). Sobre todo vergüenza a los 13, cuando con cinco o seis amigas amuchadas volvíamos de la matiné. Al segundo fin de semana convinimos en que nos esperaría a la vuelta, junto a la estación de servicio de la esquina de New York City, lo que nos daba tiempo, además, de subir al auto con una porción de pizza de La Mezzetta para comer en el camino.

El Peugeot es mi niñez. Como cuenta Fernando sobre el ritual que compartía con su padre en una vereda de Caballito, en Colegiales yo veía a Zuky lavar el auto desde el balcón. También había comprado ese adminículo de plástico (amarillo) para graduar el chorro de la manguera que, en nuestra escena, no colgaba cual yarará en despliegue teatral como describe el capítulo “Taller” en In love with my car. Además de trapos varios, mi viejo desenfundaba sin sonrojarse un plumero pomposo (tipo copo de azúcar alargado) rosa chicle. En verano, salía a la puerta en cueros, ojotas y short para hacer su arte antes de almorzar. Me acuerdo porque en algún momento me mandaban a vociferar, agarrada de la baranda, “¡Está la comida!”.

Cuando una de mis hermanas se puso de novia con el dueño de un Peugeot 504 (blanco), mi viejo cambió de auto. Le vendió el maíz a la del medio, que acababa de casarse. Y vino el Chevette azul. Más sobrio, más chico, solo dos puertas. Ya estábamos en el 91. Tenía aire acondicionado. Olía de un modo particular; debería decir “a nuevo”, pero no. Con él llegó el estéreo “detachable” (no desmontable, no removible, él decía “detachable”). En el Chevette me llevaba todos los meses al dentista, por avenida Beiró, y yo en silencio no hacía más que extrañar al Peugeot, como quien crece y añora ser chico otra vez. Le duró casi dos décadas. No hubo más después.

El último auto que manejó el papá de Fernando fue un Ford Fiesta Edge gris metal. Antes había tenido “un absurdo Chevette también azul”, un Renault 11 caramelo y muchos hasta llegar al Fiat 128 celestito con el que mi admirado colega aprendió a conducir. En el libro que hoy llega a las librerías, el hijo de Francisco García Campos cuenta –además del ritual del lavado– medio siglo de tránsito por concesionarios de usados; escribe un monólogo conmovedor en la voz del sedán que heredó, y, fiel a su estilo, hasta hace aparecer a un imitador de Quinquela con un cuadro falso. Es, sobre todo, una manifestación de amor, una despedida macerada, una carta al padre que hoy vuelve en los sueños.

Un volante, dos espejos, tres pedales, cuatro ruedas. La palanca de cambios. No sé mucho más de autos que lo que está a la vista. Tengo registro de conducir al día, lo renuevo rigurosamente, pero nunca manejé. Miento: una vez que me otorgaron la licencia –con un teórico diez puntos y una rotonda marcha atrás algo fallida–, conduje una tarde por Virrey Avilés, en Belgrano, una calle que a pesar de su angostura se hace doble mano, con autos estacionados de ambos lados. Pavorosos comentarios desde el asiento del acompañante y el trasero me dieron la pauta de que debía parar. Yo misma concluí, más tarde, que no era para mí –suelo decirlo de este modo: “manejar no es para mí”–. Por eso, quien me conoce no esperaría que vaya a sentarme a escribir con el corazón en la mano sobre un libro titulado Estoy enamorado de mi auto, que acaba de publicarse. Digo más: esperaba con ansias este momento, desde que supe que Fernando García trabajaba en unas memorias sobre su padre que –seguro que sí– encontrarán eco en cientos de historias familiares de sus lectores.

Estoy enamorado de mi auto: una relación íntima y pasional

El primer recuerdo que tengo del auto de mi papá, un Peugeot 504, es el color: “maíz”. Se crispaba si alguien no sabía advertir la sutileza de la tonalidad y lo reducía a un primario “amarillo”. En el Peugeot fuimos una vez a Porto Alegre, con la abuela y la tía Papita atrás, mi mamá de copiloto y él, al volante, of course (mi hermano viajaba en un VW1500, con unos amigos de la familia). Era 1981. Nada de “AC”, con suerte se ponía la ventilación. El hecho de que el coche no fuera gris, blanco, negro o azul, es decir, esa cierta extravagancia cromática que aseguraba un instantáneo llamado de atención, me daba, primero, vergüenza, y luego, culpa (porque él se sentía orgulloso de que fuera “maíz”). Sobre todo vergüenza a los 13, cuando con cinco o seis amigas amuchadas volvíamos de la matiné. Al segundo fin de semana convinimos en que nos esperaría a la vuelta, junto a la estación de servicio de la esquina de New York City, lo que nos daba tiempo, además, de subir al auto con una porción de pizza de La Mezzetta para comer en el camino.

El Peugeot es mi niñez. Como cuenta Fernando sobre el ritual que compartía con su padre en una vereda de Caballito, en Colegiales yo veía a Zuky lavar el auto desde el balcón. También había comprado ese adminículo de plástico (amarillo) para graduar el chorro de la manguera que, en nuestra escena, no colgaba cual yarará en despliegue teatral como describe el capítulo “Taller” en In love with my car. Además de trapos varios, mi viejo desenfundaba sin sonrojarse un plumero pomposo (tipo copo de azúcar alargado) rosa chicle. En verano, salía a la puerta en cueros, ojotas y short para hacer su arte antes de almorzar. Me acuerdo porque en algún momento me mandaban a vociferar, agarrada de la baranda, “¡Está la comida!”.

Cuando una de mis hermanas se puso de novia con el dueño de un Peugeot 504 (blanco), mi viejo cambió de auto. Le vendió el maíz a la del medio, que acababa de casarse. Y vino el Chevette azul. Más sobrio, más chico, solo dos puertas. Ya estábamos en el 91. Tenía aire acondicionado. Olía de un modo particular; debería decir “a nuevo”, pero no. Con él llegó el estéreo “detachable” (no desmontable, no removible, él decía “detachable”). En el Chevette me llevaba todos los meses al dentista, por avenida Beiró, y yo en silencio no hacía más que extrañar al Peugeot, como quien crece y añora ser chico otra vez. Le duró casi dos décadas. No hubo más después.

El último auto que manejó el papá de Fernando fue un Ford Fiesta Edge gris metal. Antes había tenido “un absurdo Chevette también azul”, un Renault 11 caramelo y muchos hasta llegar al Fiat 128 celestito con el que mi admirado colega aprendió a conducir. En el libro que hoy llega a las librerías, el hijo de Francisco García Campos cuenta –además del ritual del lavado– medio siglo de tránsito por concesionarios de usados; escribe un monólogo conmovedor en la voz del sedán que heredó, y, fiel a su estilo, hasta hace aparecer a un imitador de Quinquela con un cuadro falso. Es, sobre todo, una manifestación de amor, una despedida macerada, una carta al padre que hoy vuelve en los sueños.

Un volante, dos espejos, tres pedales, cuatro ruedas. La palanca de cambios. No sé mucho más de autos que lo que está a la vista. Tengo registro de conducir al día, lo renuevo rigurosamente, pero nunca manejé. Miento: una vez que me otorgaron la licencia –con un teórico diez puntos y una rotonda marcha atrás algo fallida–, conduje una tarde por Virrey Avilés, en Belgrano, una calle que a pesar de su angostura se hace doble mano, con autos estacionados de ambos lados. Pavorosos comentarios desde el asiento del acompañante y el trasero me dieron la pauta de que debía parar. Yo misma concluí, más tarde, que no era para mí –suelo decirlo de este modo: “manejar no es para mí”–. Por eso, quien me conoce no esperaría que vaya a sentarme a escribir con el corazón en la mano sobre un libro titulado Estoy enamorado de mi auto, que acaba de publicarse. Digo más: esperaba con ansias este momento, desde que supe que Fernando García trabajaba en unas memorias sobre su padre que –seguro que sí– encontrarán eco en cientos de historias familiares de sus lectores.Estoy enamorado de mi auto: una relación íntima y pasionalEl primer recuerdo que tengo del auto de mi papá, un Peugeot 504, es el color: “maíz”. Se crispaba si alguien no sabía advertir la sutileza de la tonalidad y lo reducía a un primario “amarillo”. En el Peugeot fuimos una vez a Porto Alegre, con la abuela y la tía Papita atrás, mi mamá de copiloto y él, al volante, of course (mi hermano viajaba en un VW1500, con unos amigos de la familia). Era 1981. Nada de “AC”, con suerte se ponía la ventilación. El hecho de que el coche no fuera gris, blanco, negro o azul, es decir, esa cierta extravagancia cromática que aseguraba un instantáneo llamado de atención, me daba, primero, vergüenza, y luego, culpa (porque él se sentía orgulloso de que fuera “maíz”). Sobre todo vergüenza a los 13, cuando con cinco o seis amigas amuchadas volvíamos de la matiné. Al segundo fin de semana convinimos en que nos esperaría a la vuelta, junto a la estación de servicio de la esquina de New York City, lo que nos daba tiempo, además, de subir al auto con una porción de pizza de La Mezzetta para comer en el camino.El Peugeot es mi niñez. Como cuenta Fernando sobre el ritual que compartía con su padre en una vereda de Caballito, en Colegiales yo veía a Zuky lavar el auto desde el balcón. También había comprado ese adminículo de plástico (amarillo) para graduar el chorro de la manguera que, en nuestra escena, no colgaba cual yarará en despliegue teatral como describe el capítulo “Taller” en In love with my car. Además de trapos varios, mi viejo desenfundaba sin sonrojarse un plumero pomposo (tipo copo de azúcar alargado) rosa chicle. En verano, salía a la puerta en cueros, ojotas y short para hacer su arte antes de almorzar. Me acuerdo porque en algún momento me mandaban a vociferar, agarrada de la baranda, “¡Está la comida!”.Cuando una de mis hermanas se puso de novia con el dueño de un Peugeot 504 (blanco), mi viejo cambió de auto. Le vendió el maíz a la del medio, que acababa de casarse. Y vino el Chevette azul. Más sobrio, más chico, solo dos puertas. Ya estábamos en el 91. Tenía aire acondicionado. Olía de un modo particular; debería decir “a nuevo”, pero no. Con él llegó el estéreo “detachable” (no desmontable, no removible, él decía “detachable”). En el Chevette me llevaba todos los meses al dentista, por avenida Beiró, y yo en silencio no hacía más que extrañar al Peugeot, como quien crece y añora ser chico otra vez. Le duró casi dos décadas. No hubo más después.El último auto que manejó el papá de Fernando fue un Ford Fiesta Edge gris metal. Antes había tenido “un absurdo Chevette también azul”, un Renault 11 caramelo y muchos hasta llegar al Fiat 128 celestito con el que mi admirado colega aprendió a conducir. En el libro que hoy llega a las librerías, el hijo de Francisco García Campos cuenta –además del ritual del lavado– medio siglo de tránsito por concesionarios de usados; escribe un monólogo conmovedor en la voz del sedán que heredó, y, fiel a su estilo, hasta hace aparecer a un imitador de Quinquela con un cuadro falso. Es, sobre todo, una manifestación de amor, una despedida macerada, una carta al padre que hoy vuelve en los sueños. Read More