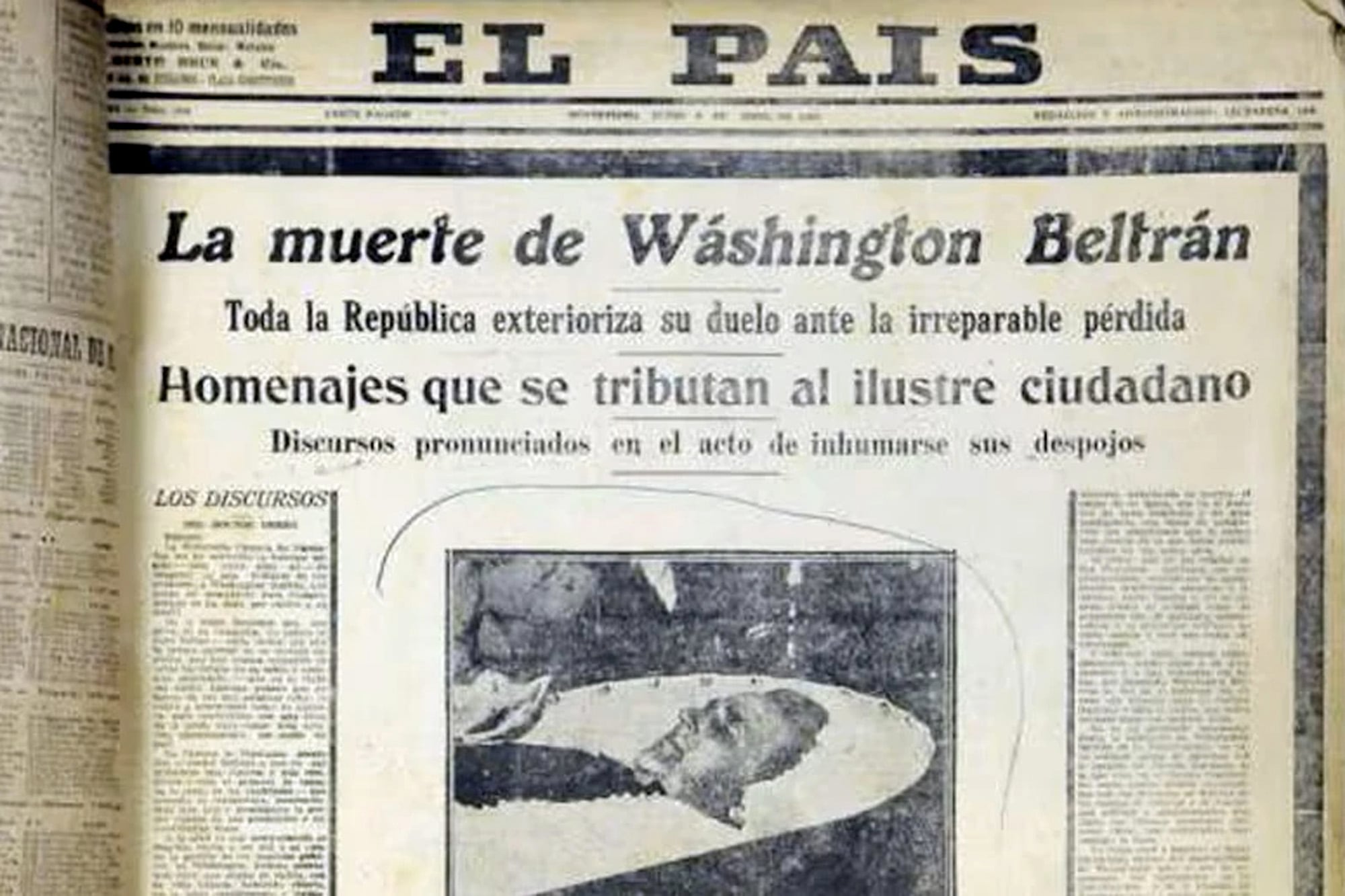

Un retrato de Washington Beltrán, uno de los fundadores de El País, sobresale en la oficina de dirección del centenario diario uruguayo. La historia del último día del retratado me la cuenta allí, en el centro de Montevideo, su nieto homónimo, uno de los directores del medio. El primero de abril de 1920, Beltrán publicó un artículo en el que criticaba la actuación de José Batlle y Ordoñez, dos veces presidente del Uruguay, sugiriendo posibles casos de corrupción en su gestión. Ese mismo día fue retado a duelo y en la mañana siguiente el periodista –sin experiencia con armas de fuego– y el político –experto tirador– caminaban en una cancha de fútbol, de espaldas entre sí, hasta alcanzar 50 pasos de distancia. Un primer golpe de palmas del juez del duelo marcó que debían detenerse. Un segundo golpe indicó que debían girar sus cuerpos. Y el tercero que podían disparar. Ambos erraron el primer disparo. En el segundo intento, una bala entró por la axila derecha de Beltrán, perforó sus pulmones y su aorta. Murió a los pocos segundos.

La polémica que desató esa muerte impulsó un proyecto que legalizó el duelo en el Uruguay. Esa ley, con una extensión temporal inédita a nivel mundial, recién fue derogada en 1992. Las mismas pistolas del duelo Beltrán-Batlle y Ordoñez fueron usadas en otro duelo, en 1922, por el presidente en ejercicio Baltasar Brum, retado por Luis Alberto de Herrera –líder del Partido Nacional, bisabuelo del ex presidente Luis Lacalle Pou–, a una contienda que no tuvo víctimas.

“Freno a deslenguados”

Hay protagonistas vivos que recuerdan otros casos. Julio María Sanguinetti, quince años antes de su primera presidencia y siendo ministro de Industria del Uruguay, en 1970 se batió con Manuel Flores Mora, político y periodista. El duelo a sable, y a primera sangre, se originó por imputaciones cruzadas en artículos periodísticos y se detuvo por un corte en un brazo de Flores.

Le pregunté a Sanguinetti cómo explicaba la aceptación social y legal del duelo dentro de una sociedad tan pacífica y tolerante como la uruguaya. “El duelo no es racional; es la vieja ordalía o juicio de Dios, pero tiene un mérito: pone un freno a los difamadores, mucho más que la amenaza de juicios en los que siempre sale perdidoso el agraviado”.

El ex presidente cree que la omnipresencia de las redes sociales hoy ha diluido el concepto de honor y el de agravio. El duelo, según Sanguinetti, “operaba como un razonable freno psicológico para tantos deslenguados que florecen”.

Mientras se legalizaba el duelo en el Uruguay, en la otra orilla del Río de la Plata la práctica caía progresivamente en desuso después de su período de plenitud entre 1880 y la segunda década del siglo XX. La jurisprudencia caballeresca fue introduciendo parámetros para no coartar el debate cívico. Los cuestionamientos ligados a la actividad política, por más duros que fueran, no podían ser considerados personales ni, por lo tanto, causales de duelo. La entrada en vigencia de la Ley Sáenz Peña reforzaba la relevancia de una discusión pública intensa, que exigía una mayor tolerancia a expresiones incómodas.

Los duelos en la Argentina pronto se transformaron en un anacronismo incompatible con la nueva etapa democrática. Los sistemas legales ofrecían formas civilizadas de tutelar el honor a través de sanciones y reparaciones económicas dictadas por los jueces.

La posibilidad de ser retado a duelo generaba una inhibición en el debate público; una palabra de más podía obligar a su emisor a responder con su vida.

En los últimos años, los excesos de la corrección política instalaron otra forma de censura indirecta. Cualquier afirmación o conducta que pudiera ser tildada de discriminatoria u ofensiva –por sus connotaciones sexuales, raciales, sociales, etarias, ideológicas o fisonómicas– fue susceptible de disparar medidas de cancelación. A través de escraches o denuncias, motorizados usualmente a través de las redes y sin elementos probatorios, se pudo dañar la reputación del señalado con consecuencias en su actuación pública y su contexto laboral, económico, social y afectivo, derivando eventualmente en resoluciones judiciales, muchas veces influidas por la presión de estas acciones. La posibilidad de ser estigmatizado se transformó en una espada de Damocles que dañó la fluidez del intercambio de ideas. Se ampliaba así el campo de lo que podía considerarse ofensivo y se desplegaba la posibilidad de una represalia arbitraria.

Estos abusos impulsaron, después de la pandemia, una reacción antiwoke que promovió el uso desenfrenado del insulto y la descalificación como supuestos símbolos de la libertad de expresión y la autenticidad.

Las redes sociales se convirtieron en una usina hiperinflacionaria de agravios. El anonimato, la virtualidad, las cámaras de eco y una lógica binaria en los intercambios retroalimentaron las denigraciones. Se acotaron los márgenes del “derecho” a sentirse ofendido mientras se ampliaba el “derecho” a ofender.

Proporciones

Era evidente la arbitrariedad de los duelos; las aptitudes para la esgrima o el tiro poco tenían que ver con quién tenía razón en una disputa. No obstante, en ciertos casos, se acortaba una enorme asimetría preexistente. Un presidente –el hombre más poderoso de un país– mientras se batía a duelo dejaba de lado la desproporción con su contrincante.

No había ningún miembro de las fuerzas de seguridad secundando a quien era su máxima autoridad, ni ninguno de los millones de votantes que lo habían convertido en mandatario interfiriendo en el enfrentamiento. Finalmente eran dos mortales, con armas similares, jugándose absurdamente la vida.

En estos días, se debate en los Estados Unidos sobre la demanda por 20.000 millones de dólares presentada por Donald Trump contra The Wall Street Journal y dos de sus periodistas, a raíz de la publicación de información que revela la existencia de una carta enviada años atrás por el hoy presidente al empresario Jeffrey Epstein. El reclamo, que se suma a otros –también por miles de millones– contra las cadenas ABC y CBS, tiene un efecto intimidatorio que puede derivar en autocensura, afectando la fluidez del debate y la capacidad ciudadana de fiscalizar la gestión de sus propios intereses.

El avance de las demandas de Trump quebraría un pilar de la libertad de expresión en Estados Unidos, configurado por la jurisprudencia de la Corte Suprema a partir del caso The New York Times versus Sullivan, que buscó preservar una discusión pública “desinhibida, sin trabas, vigorosa y abierta”. Los jueces norteamericanos consideraron que velar por el derecho a la información y por la libertad para expresarse se imponía sobre el eventual daño al honor de un funcionario.

De la sentencia de la Corte estadounidense, cuya doctrina fue asimilada por su par argentina, se deriva que los funcionarios públicos tienen una vara de protección contra críticas y agravios más baja que la del resto de los ciudadanos. Es una forma de equilibrar parcialmente la distancia existente entre quien puede apelar a recursos inaccesibles para un ciudadano común. Esto no significa que exista un derecho al insulto sino que en el análisis de los daños que genera se contemplará la relación del ofendido y del contenido del discurso del ofensor con el interés público, que la Justicia tenderá a tutelar.

Son lamentables las actuaciones de diversos comunicadores que adoptan el insulto como un recurso habitual. Más aun, los insultos en boca de un representante del Estado, quien degradando el diálogo ciudadano afecta la convivencia social, que este está obligado a preservar.

Humillados e indignados

La irrupción de Javier Milei en la política argentina es el capítulo local de un fenómeno global en el que expresiones de la nueva política encarnan la indignación de sus sociedades. En el plano discursivo, el insulto es el principal instrumento dirigido contra aquel al que se identifica como responsable del fracaso colectivo o contra quien critica algún aspecto de la gestión. El agravio es el recurso catártico que el líder emplea en nombre del pueblo humillado y ofendido.

En los últimos doce meses, se contabilizaron más de mil insultos emitidos por el presidente argentino, mayoritariamente en su cuenta en X. ¿Por qué no puedo insultar si me insultan a mí?, plantea Milei.

El Presidente, o cualquier funcionario, puede criticar con énfasis, rechazar enérgicamente, evidenciar los errores o sesgos de una nota periodística o de la afirmación de cualquier ciudadano. Incompatible con el agravio, su función incluye la obligación de preservar el lenguaje como herramienta de articulación social. Impulsar la unión nacional y preservar la paz son objetivos irrenunciables de nuestra Constitución.

La calidad de la convivencia social se mide por la calidad de su diálogo. Su grado más precario, o el que la coloca en la frontera de la violencia física, es el intercambio de ofensas y amenazas en lugar de opiniones y argumentos. Igualmente aciago es su extremo opuesto, el de una sociedad inexpresiva por temor a represalias, dominada por un discurso único. Un debate vibrante, plural y rico puede –y debe– convivir con el respeto a la opinión ajena y la responsabilidad por nuestros dichos.

Milei en el Jockey Club

Hace diez días, el presidente Milei estuvo en el Jockey porteño, club que se convirtió en su momento en el referente de la esgrima en la Argentina y que tuvo entre sus miembros a destacados duelistas. Quizás Milei se equivocó al realizar allí una invocación a la inversión para motorizar el crecimiento. Lo escuchaban representantes de una clase que perdió la incidencia en la economía argentina que tuvo en el pasado. Lo que sí conserva es un apego a formalidades y tradiciones, dentro de las cuales sobresale la preservación del decoro.

En su discurso, el presidente evocó a Carlos Pellegrini, “piloto de tormentas” en su presidencia (1890-1892), y presidente fundacional del Jockey Club. Carlos Páez de la Torre (h) contó alguna vez en La Gaceta que Pellegrini, ofendido por artículos publicados en La Prensa, abofeteó en el Teatro Colón a Ezequiel Paz, el joven director del diario. Paz le mandó los padrinos. El tribunal de honor resolvió que las ofensas habían quedado equiparadas, eliminando el presupuesto para el duelo.

Muchos años después, Ezequiel Paz usó en un discurso una frase que quedó grabada en la memoria de sus colegas: “Nadie debe publicar como periodista lo que no puede sostener como caballero”.

Daniel Dessein es director de La Gaceta de Tucumán. Esta nota se publica por gentileza de ese diario.

Un retrato de Washington Beltrán, uno de los fundadores de El País, sobresale en la oficina de dirección del centenario diario uruguayo. La historia del último día del retratado me la cuenta allí, en el centro de Montevideo, su nieto homónimo, uno de los directores del medio. El primero de abril de 1920, Beltrán publicó un artículo en el que criticaba la actuación de José Batlle y Ordoñez, dos veces presidente del Uruguay, sugiriendo posibles casos de corrupción en su gestión. Ese mismo día fue retado a duelo y en la mañana siguiente el periodista –sin experiencia con armas de fuego– y el político –experto tirador– caminaban en una cancha de fútbol, de espaldas entre sí, hasta alcanzar 50 pasos de distancia. Un primer golpe de palmas del juez del duelo marcó que debían detenerse. Un segundo golpe indicó que debían girar sus cuerpos. Y el tercero que podían disparar. Ambos erraron el primer disparo. En el segundo intento, una bala entró por la axila derecha de Beltrán, perforó sus pulmones y su aorta. Murió a los pocos segundos.

La polémica que desató esa muerte impulsó un proyecto que legalizó el duelo en el Uruguay. Esa ley, con una extensión temporal inédita a nivel mundial, recién fue derogada en 1992. Las mismas pistolas del duelo Beltrán-Batlle y Ordoñez fueron usadas en otro duelo, en 1922, por el presidente en ejercicio Baltasar Brum, retado por Luis Alberto de Herrera –líder del Partido Nacional, bisabuelo del ex presidente Luis Lacalle Pou–, a una contienda que no tuvo víctimas.

“Freno a deslenguados”

Hay protagonistas vivos que recuerdan otros casos. Julio María Sanguinetti, quince años antes de su primera presidencia y siendo ministro de Industria del Uruguay, en 1970 se batió con Manuel Flores Mora, político y periodista. El duelo a sable, y a primera sangre, se originó por imputaciones cruzadas en artículos periodísticos y se detuvo por un corte en un brazo de Flores.

Le pregunté a Sanguinetti cómo explicaba la aceptación social y legal del duelo dentro de una sociedad tan pacífica y tolerante como la uruguaya. “El duelo no es racional; es la vieja ordalía o juicio de Dios, pero tiene un mérito: pone un freno a los difamadores, mucho más que la amenaza de juicios en los que siempre sale perdidoso el agraviado”.

El ex presidente cree que la omnipresencia de las redes sociales hoy ha diluido el concepto de honor y el de agravio. El duelo, según Sanguinetti, “operaba como un razonable freno psicológico para tantos deslenguados que florecen”.

Mientras se legalizaba el duelo en el Uruguay, en la otra orilla del Río de la Plata la práctica caía progresivamente en desuso después de su período de plenitud entre 1880 y la segunda década del siglo XX. La jurisprudencia caballeresca fue introduciendo parámetros para no coartar el debate cívico. Los cuestionamientos ligados a la actividad política, por más duros que fueran, no podían ser considerados personales ni, por lo tanto, causales de duelo. La entrada en vigencia de la Ley Sáenz Peña reforzaba la relevancia de una discusión pública intensa, que exigía una mayor tolerancia a expresiones incómodas.

Los duelos en la Argentina pronto se transformaron en un anacronismo incompatible con la nueva etapa democrática. Los sistemas legales ofrecían formas civilizadas de tutelar el honor a través de sanciones y reparaciones económicas dictadas por los jueces.

La posibilidad de ser retado a duelo generaba una inhibición en el debate público; una palabra de más podía obligar a su emisor a responder con su vida.

En los últimos años, los excesos de la corrección política instalaron otra forma de censura indirecta. Cualquier afirmación o conducta que pudiera ser tildada de discriminatoria u ofensiva –por sus connotaciones sexuales, raciales, sociales, etarias, ideológicas o fisonómicas– fue susceptible de disparar medidas de cancelación. A través de escraches o denuncias, motorizados usualmente a través de las redes y sin elementos probatorios, se pudo dañar la reputación del señalado con consecuencias en su actuación pública y su contexto laboral, económico, social y afectivo, derivando eventualmente en resoluciones judiciales, muchas veces influidas por la presión de estas acciones. La posibilidad de ser estigmatizado se transformó en una espada de Damocles que dañó la fluidez del intercambio de ideas. Se ampliaba así el campo de lo que podía considerarse ofensivo y se desplegaba la posibilidad de una represalia arbitraria.

Estos abusos impulsaron, después de la pandemia, una reacción antiwoke que promovió el uso desenfrenado del insulto y la descalificación como supuestos símbolos de la libertad de expresión y la autenticidad.

Las redes sociales se convirtieron en una usina hiperinflacionaria de agravios. El anonimato, la virtualidad, las cámaras de eco y una lógica binaria en los intercambios retroalimentaron las denigraciones. Se acotaron los márgenes del “derecho” a sentirse ofendido mientras se ampliaba el “derecho” a ofender.

Proporciones

Era evidente la arbitrariedad de los duelos; las aptitudes para la esgrima o el tiro poco tenían que ver con quién tenía razón en una disputa. No obstante, en ciertos casos, se acortaba una enorme asimetría preexistente. Un presidente –el hombre más poderoso de un país– mientras se batía a duelo dejaba de lado la desproporción con su contrincante.

No había ningún miembro de las fuerzas de seguridad secundando a quien era su máxima autoridad, ni ninguno de los millones de votantes que lo habían convertido en mandatario interfiriendo en el enfrentamiento. Finalmente eran dos mortales, con armas similares, jugándose absurdamente la vida.

En estos días, se debate en los Estados Unidos sobre la demanda por 20.000 millones de dólares presentada por Donald Trump contra The Wall Street Journal y dos de sus periodistas, a raíz de la publicación de información que revela la existencia de una carta enviada años atrás por el hoy presidente al empresario Jeffrey Epstein. El reclamo, que se suma a otros –también por miles de millones– contra las cadenas ABC y CBS, tiene un efecto intimidatorio que puede derivar en autocensura, afectando la fluidez del debate y la capacidad ciudadana de fiscalizar la gestión de sus propios intereses.

El avance de las demandas de Trump quebraría un pilar de la libertad de expresión en Estados Unidos, configurado por la jurisprudencia de la Corte Suprema a partir del caso The New York Times versus Sullivan, que buscó preservar una discusión pública “desinhibida, sin trabas, vigorosa y abierta”. Los jueces norteamericanos consideraron que velar por el derecho a la información y por la libertad para expresarse se imponía sobre el eventual daño al honor de un funcionario.

De la sentencia de la Corte estadounidense, cuya doctrina fue asimilada por su par argentina, se deriva que los funcionarios públicos tienen una vara de protección contra críticas y agravios más baja que la del resto de los ciudadanos. Es una forma de equilibrar parcialmente la distancia existente entre quien puede apelar a recursos inaccesibles para un ciudadano común. Esto no significa que exista un derecho al insulto sino que en el análisis de los daños que genera se contemplará la relación del ofendido y del contenido del discurso del ofensor con el interés público, que la Justicia tenderá a tutelar.

Son lamentables las actuaciones de diversos comunicadores que adoptan el insulto como un recurso habitual. Más aun, los insultos en boca de un representante del Estado, quien degradando el diálogo ciudadano afecta la convivencia social, que este está obligado a preservar.

Humillados e indignados

La irrupción de Javier Milei en la política argentina es el capítulo local de un fenómeno global en el que expresiones de la nueva política encarnan la indignación de sus sociedades. En el plano discursivo, el insulto es el principal instrumento dirigido contra aquel al que se identifica como responsable del fracaso colectivo o contra quien critica algún aspecto de la gestión. El agravio es el recurso catártico que el líder emplea en nombre del pueblo humillado y ofendido.

En los últimos doce meses, se contabilizaron más de mil insultos emitidos por el presidente argentino, mayoritariamente en su cuenta en X. ¿Por qué no puedo insultar si me insultan a mí?, plantea Milei.

El Presidente, o cualquier funcionario, puede criticar con énfasis, rechazar enérgicamente, evidenciar los errores o sesgos de una nota periodística o de la afirmación de cualquier ciudadano. Incompatible con el agravio, su función incluye la obligación de preservar el lenguaje como herramienta de articulación social. Impulsar la unión nacional y preservar la paz son objetivos irrenunciables de nuestra Constitución.

La calidad de la convivencia social se mide por la calidad de su diálogo. Su grado más precario, o el que la coloca en la frontera de la violencia física, es el intercambio de ofensas y amenazas en lugar de opiniones y argumentos. Igualmente aciago es su extremo opuesto, el de una sociedad inexpresiva por temor a represalias, dominada por un discurso único. Un debate vibrante, plural y rico puede –y debe– convivir con el respeto a la opinión ajena y la responsabilidad por nuestros dichos.

Milei en el Jockey Club

Hace diez días, el presidente Milei estuvo en el Jockey porteño, club que se convirtió en su momento en el referente de la esgrima en la Argentina y que tuvo entre sus miembros a destacados duelistas. Quizás Milei se equivocó al realizar allí una invocación a la inversión para motorizar el crecimiento. Lo escuchaban representantes de una clase que perdió la incidencia en la economía argentina que tuvo en el pasado. Lo que sí conserva es un apego a formalidades y tradiciones, dentro de las cuales sobresale la preservación del decoro.

En su discurso, el presidente evocó a Carlos Pellegrini, “piloto de tormentas” en su presidencia (1890-1892), y presidente fundacional del Jockey Club. Carlos Páez de la Torre (h) contó alguna vez en La Gaceta que Pellegrini, ofendido por artículos publicados en La Prensa, abofeteó en el Teatro Colón a Ezequiel Paz, el joven director del diario. Paz le mandó los padrinos. El tribunal de honor resolvió que las ofensas habían quedado equiparadas, eliminando el presupuesto para el duelo.

Muchos años después, Ezequiel Paz usó en un discurso una frase que quedó grabada en la memoria de sus colegas: “Nadie debe publicar como periodista lo que no puede sostener como caballero”.

Daniel Dessein es director de La Gaceta de Tucumán. Esta nota se publica por gentileza de ese diario.

Hubo un tiempo en que agraviar no era gratis; en los últimos años, pasamos de las políticas de cancelación a una exaltación y viralización de la ofensa como revancha de los indignados Read More